Hay lugares que no se recuerdan por lo que prometen, sino por lo que exigen. El Ghāt y el Valle Blanco pertenecen a esa estirpe rara de espacios que no consuelan ni deslumbran: ordenan. No ofrecen respuestas; imponen criterio. En el viaje formativo de Jesús de Nazaret —ese largo tránsito silenciado por los evangelios canónicos y que «Los Años Oscuros de Cristo: El Evangelio del Silencio» intenta escuchar sin violentar— ambos lugares actúan como umbrales decisivos. No son escenarios exóticos ni estaciones místicas: son dispositivos de verdad.

El Ghāt, escalinata ritual a orillas del Indo, en el Punjab, cerca de Gandhāra y Taxila, con su agua leyendo en voz alta, enseña sin pronunciar doctrina. Allí nada se detiene lo suficiente como para ser poseído. La vida baja y sube por sus escalones con la indiferencia de lo real ante nuestras categorías. Ese es su primer poder: obligar a que toda idea, por elevada que sea, pase por el cuerpo. Quien se sienta en el Ghāt con atención descubre pronto que no puede sostener una verdad que no sea capaz de mojarse las manos, de esperar turno, de mirar la sed ajena sin teorizarla. El agua no discute; atraviesa. Y en ese atravesar somete a prueba toda palabra. Lo que no cuida, se disuelve.

En ese sentido, el Ghāt, en el eje Indo–Beas–Sutlej, antes del ascenso hacia el Himalaya, es una escuela de fricción. Nada se enseña por transmisión abstracta; todo se aprende por roce. El cansancio del descenso, la espera del que sube con un cántaro vacío, la repetición de gestos mínimos —atar, desatar, ceder espacio— construyen una pedagogía que no admite conclusiones grandilocuentes. Allí Jesús aprende algo decisivo para su futuro: que la unidad no se proclama ni se funda, se practica en lo pequeño. Que hospedar no es aprobar, pero excluir siempre es traicionar. Que la verdad no necesita identidad, sino criterio.

El Valle Blanco, situado sobre el corredor del Sindhu —el gran río que otros nombran Indo— en cambio, opera desde otro extremo. No desde el flujo, sino desde la permanencia. No desde la multitud, sino desde la intemperie. Allí no hay ruido que ordenar, sino silencio que sostener. La nieve, juez sin palabras, no se deja romantizar. Todo gesto tiene costo. Todo error pesa. Y, sin embargo, ese rigor no engendra dureza, sino una forma precisa de compasión: la valentía discreta. No la del heroísmo visible, sino la de mantener el pulso cuando el mundo empuja a exagerar; no la del sacrificio ruidoso, sino la del cuidado que no reclama.

En el Valle Blanco —incrustado entre los muros azules montañosos del Himavat y los contrafuertes del Hindu Kush— Jesús aprende a desconfiar de la tentación más peligrosa: la de quedarse en la altura. La de ser santo sin contradicción. La de convertir la pureza en refugio. Allí comprende que toda práctica que no desemboca en un acto visible de cuidado es una forma refinada de huida. Que todo silencio que humilla es falso. Que toda palabra que no sana debería haber callado. El valle no ofrece consuelo; ofrece medida. Y esa medida se vuelve criterio para descender.

El vínculo entre ambos lugares —el Ghāt y el Valle Blanco— no es geográfico, sino ético. Uno enseña a no absolutizar el flujo; el otro, a no idolatrar la quietud. Uno disuelve las pretensiones de cierre; el otro desactiva la soberbia de la altura. Juntos componen una gramática del descenso: pensar sin dominar, callar sin desaparecer, actuar sin fundar. En ese cruce se forja el Jesús que regresará a los caminos de Galilea no como ideólogo ni asceta espectacular, sino como cuidador del instante.

Los Años Oscuros de Cristo no propone una biografía alternativa ni una genealogía esotérica. Propone algo más incómodo: una ética del aprendizaje. Un Cristo que no acumula poderes ni secretos, sino criterios. Que no reúne para fundar, sino que dispersa para cuidar. Que no ofrece salidas del mundo, sino una manera de estar en él sin perder la luz. El Ghāt y el Valle Blanco condensan esa enseñanza porque no permiten la huida hacia abstracciones cómodas. Exponen. Friccionan. Afinan.

Por eso su fuerza no termina cuando el viajero se marcha. Se instalan como vigilancia interior. Desde entonces, toda palabra exige preguntarse a quién cuida. Todo silencio debe justificar su peso. Toda unidad debe probarse en el descenso. Ese es el legado silencioso del viaje: comprender que la verdadera iniciación no concede títulos ni altares, sino tareas. Y que quien ha sido tocado por esa disciplina ya no puede hablar de verdad sin preguntarse, antes que nada, a quién está dispuesto a sostener.

El legado silencioso del viaje no se manifestó como un conjunto de ideas nuevas, sino como una transformación del umbral desde el que se mira. Jesús regresó con una sensibilidad afinada para detectar el punto exacto en que una palabra deja de servir y empieza a dominar, el instante preciso en que una convicción se endurece y traiciona aquello que pretendía custodiar. Aprendió que la autoridad auténtica no procede de la altura ni del número, sino de la capacidad de permanecer disponible cuando el otro llega con necesidad real. Desde entonces, la enseñanza ya no podía separarse del gesto, ni el gesto excusarse en la intención. Todo debía pasar por la prueba humilde de lo concreto: la mesa compartida, la herida atendida, la espera sostenida sin espectáculo.

Ese aprendizaje introdujo una ética del retraso y de la medida. No responder de inmediato. No cerrar el sentido. No confundir claridad con rapidez. El viaje enseñó a Jesús a dejar que las situaciones se revelaran por completo antes de ser nombradas, a permitir que la vida mostrara su espesor sin reducirla a consigna. Así nació una pedagogía del cuidado que no busca convencer, sino ordenar; no busca imponerse, sino ofrecerse como lugar seguro donde el miedo puede aflojar. El legado no fue una doctrina portátil, sino una atención entrenada para no dañar al intervenir.

También quedó inscrita una renuncia decisiva: la de fundar desde la excepcionalidad. El camino le mostró que toda pretensión de erigir una verdad definitiva corre el riesgo de olvidar a quienes quedan fuera de su perímetro. Por eso, el legado silencioso se expresó como una preferencia constante por el margen, por el cruce, por el descenso. No elegir la pureza intacta, sino la proximidad vulnerable. No proteger la idea, sino a las personas. En ese desplazamiento se fraguó una libertad difícil: la de no necesitar que el mundo confirme la propia rectitud para seguir cuidándolo.

Este capítulo de «Los Años Oscuros de Cristo – El Evangelio del Silencio» condensa la enseñanza central del viaje: que el despertar no culmina en la cima, sino que se verifica al regresar. El Jesús que emerge de estas páginas no trae revelaciones cerradas, sino una disciplina interior que convierte cada encuentro en examen y cada palabra en responsabilidad. El silencio aprendido no es ausencia, sino reserva; la unidad buscada no es fusión, sino hospitalidad activa. El capítulo se cierra sin conclusiones porque su verdad no pide aplauso ni adhesión, sino continuidad: seguir caminando, seguir cuidando, permitir que la claridad se vuelva práctica cotidiana. Ese es el evangelio que no se grita y, precisamente por eso, permanece.

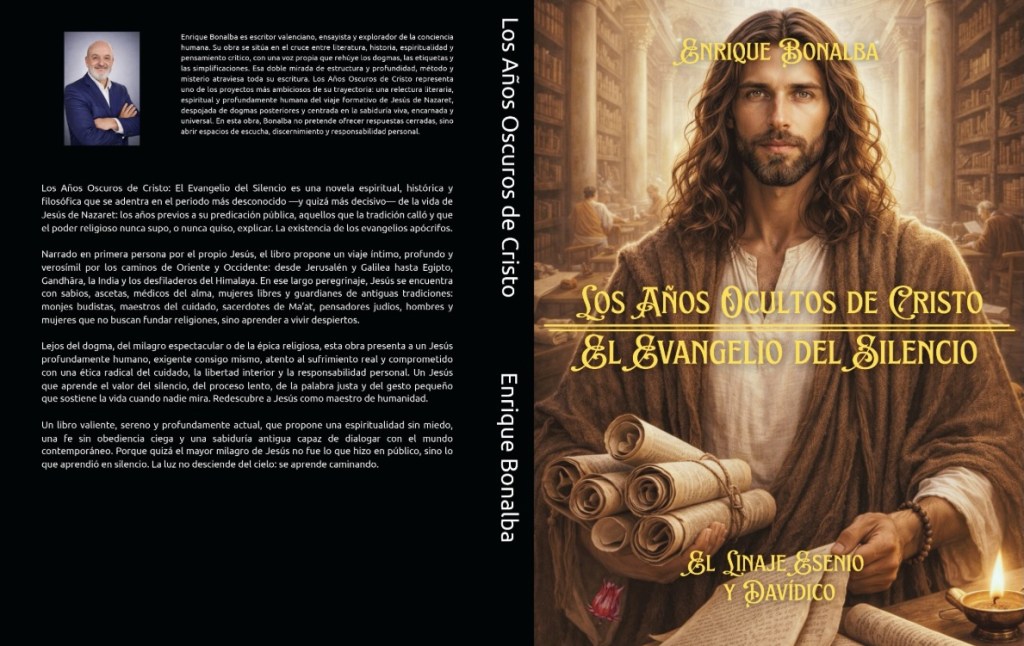

(Reflexiones a partir de un texto del libro «Los Años Oscuros de Cristo – El Evangelio del Silencio». Próximo lanzamiento Febrero 2026)

Deja un comentario